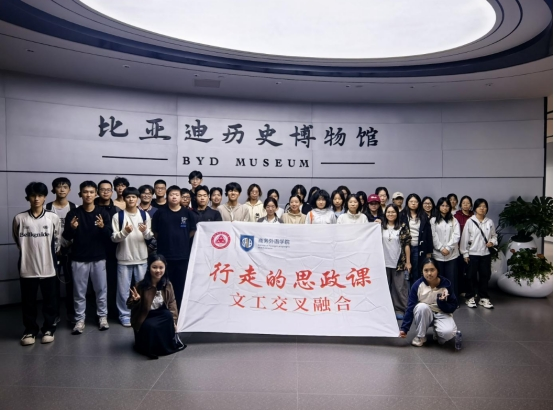

为深化“外语+X”复合型人才培养,用好社会“大课堂”,打造“行走的思政课”品牌,近日,商外学院25应德、应法班级同学在班主任马丽丽、辅导员刘佩玉的带领下,前往比亚迪历史博物馆开展“行走的思政课”实践活动,通过实地走访、企业参访与现场教学,将课堂延伸到产业一线。

深圳一日,触摸特区发展脉搏

从1994年起步于电池制造,到如今成为横跨汽车、新能源、轨道交通等领域的科技巨头,比亚迪31年的发展史正是“深圳精神”的生动诠释。博物馆内一幅以300个精彩故事浓缩企业发展历程的“筑梦图”,从“电池制造”到“千亿产业”,透过“1000万辆新能源车下线”的里程碑、2023年全球总部建设启动等关键节点,展现了比亚迪坚守实业、创新突围的奋斗历程,同学们切身感受了中国制造向中国智造的崛起之路。讲解员深情讲述了企业从转型造车时的破釜沉舟,到2015年推出全球首台纯电动大巴的技术飞跃,特别是“哪怕只有1%的可能,也要付出100%努力”的企业信念,以及通过“人海战术”开拓国际市场的创业艰辛,让同学们深刻体会到“拼搏精神”已融入深圳企业的基因血脉,成为特区建设者用实干书写的时代注脚。

职场一课,校准生涯奋进航向

从1996年企业海外团队怀揣电池样品“逢展必参”,以“几天跑烂一双鞋”的拼劲开拓市场;到1998年成立首家海外分公司(欧洲分公司);再到如今成为首个全面进入欧、美、日、韩等汽车发达市场的中国品牌——比亚迪业务已覆盖全球70多个国家和地区、400多座城市。海外销售部陈列的出口报关资料和“深圳外贸出口先进企业”荣誉证书,无声诉说着企业从“扫摊”参展到全球布局的奋进历程。海外业务人员凭借外语专长开拓国际市场的真实案例,让同学们直观感受到语言技能在跨国商业实践中的桥梁作用。同学们纷纷表示,通过这次企业实地学习,不仅加深了对国家战略性新兴产业发展的认识,更激发了专业学习的内在动力,对未来的职业发展有了更明确的规划。

产业一线,激活文工融合思维

比亚迪始终坚持“技术为王、创新为本”的发展理念,以全产业链自研和垂直整合模式,将品质作为核心竞争力,用成本、效率、品质“三把利剑”突破技术垄断,填补国内空白,推动民族汽车工业迈向新高度。作为“文工融合”的典范,比亚迪将美学设计、人文关怀与硬核科技完美融合。从蕴含“龙颜”美学的王朝系列车型,到融合中国书法艺术的按键设计;从解决城市拥堵的“云巴”智能交通系统,到彰显文化自信的“中国结”尾灯设计,比亚迪成功将传统文化元素与现代工业美学相融合。这些创新实践让同学们深刻体会到,真正的创新源于多学科交叉融合,未来产业发展需要兼具技术素养与人文情怀的复合型人才。这也呼应了本次实践课程目标:外语人才不仅要掌握语言技能,更要培养工业思维和跨学科视野,实“单一外语”向“外语+”的复合能力转型,真正成为推动中国智造走向世界的桥梁人才。

参观结束后同学们将结合所见所感完成实践报告并进行专题研讨。商外学院将持续推进“行走的思政课”,引导学生在社会大课堂中读无字之书、悟成才之道,培养更多具有国际视野、专业能力与家国情怀的复合型人才。(商外学院 刘佩玉)